肋骨の中には横隔膜がありその中に肺や心臓があります。

これらは呼吸をするための大事な中枢ですね。

下部肋骨は浮遊していることもあり

放っておいてもよく動きますが

中部から上部は日頃から動かすように

しないと固まりやすいのです。

特に上部は鎖骨と連結しており

ここが固まらないように動かしていくこと

が深い呼吸をする上でとても大事なことです。

今回はこの上部肋骨の動かし方を

順に説明していきたいと思います。

上部肋骨の場所と肋骨の動き方を知ろう

肋骨には上部・中部・下部の3つの

部位に分けられるとは言いましたが

解剖学的に明確な区切りが

あるわけではありません。

肋骨は全部で12個の

骨にわけられますので

今回はおよそ3等分するような

イメージで進めていきます。

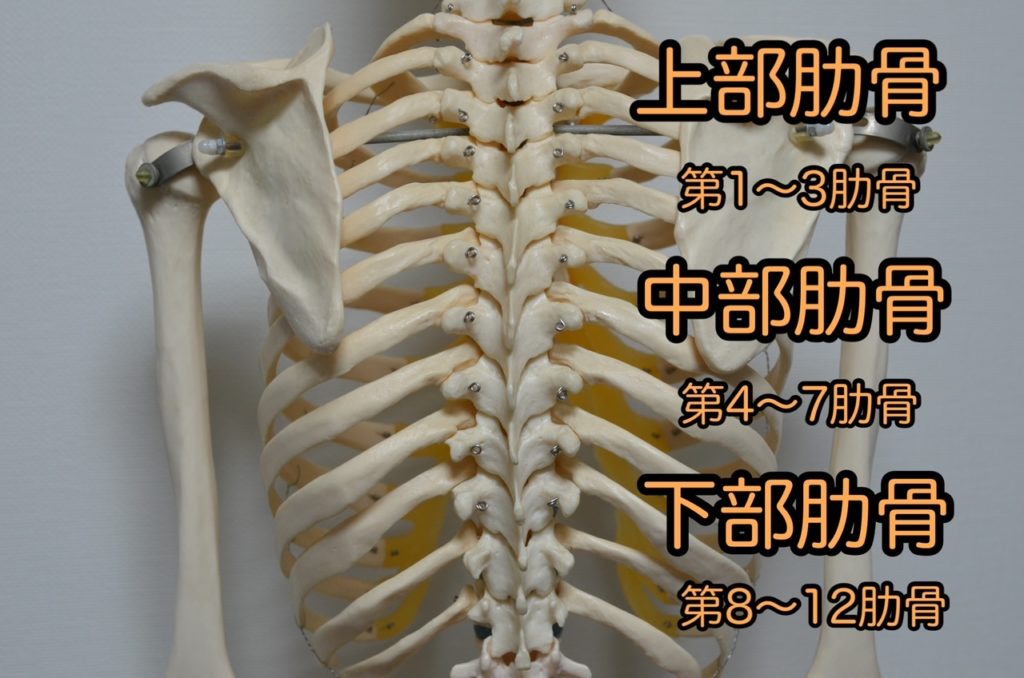

上部肋骨(第1~3肋骨)

中部肋骨(第4~7肋骨)

下部肋骨(第8~12肋骨)

場所は画像を参考にして頂ければと思います。

(後面からの肋骨)

(前面からの肋骨)

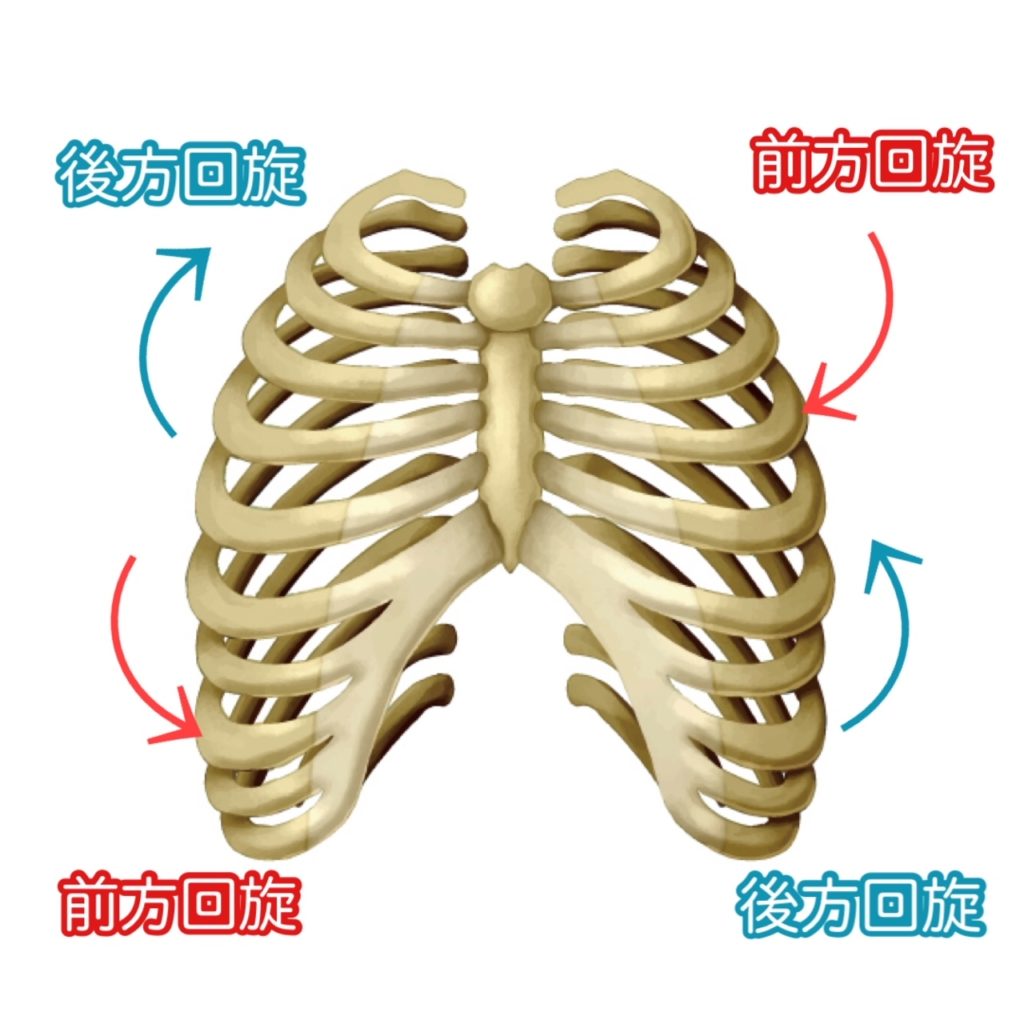

また肋骨は伸展・屈曲・前方回旋、後方回旋の

4つの動きに大きくはわけられます。

屈曲は猫背のように背中を前へと倒す動作

伸展は胸を後ろへと反らす動作

前方回旋は鳩尾のあたりを

起点にして上と下に分けます。

回旋なので上(上部肋骨)と中(中部肋骨)と

下(下部肋骨)にわけた肋骨を順番に前と後ろへ回します。

回旋は少しわかりにくいかと思いますので

よければ図を参考にしてください。

肋骨の動きが良くなるとどんな効果が⁉

肋骨の動きがよくなると様々な効果や

体のパフォーマンスアップに繋がります。

どんな効果があるのか紹介したいと思います。

肋骨の動きが良くなるとこんな効果が

- 肋骨の動きが良くなると肺の膨らむスペースができて呼吸が深くなる

- 背中や肩甲骨まわりの筋肉が緩んで動作が楽になる

- 肋骨まわりの筋肉が緩んで結果的に姿勢がよくなる

- 呼吸が深くなることで全身への血流や酸素供給量が増える

- 体が疲れにくくなり寝起きもよくなって回復力があがる

肋骨まわりが緩んで動きがよくなるだけで

筋肉や内臓、姿勢などにさまざまな良い効果が期待できます。

上部肋骨を動かすための方法

肋骨には上部・中部・下部に

わけられると冒頭で紹介しました。

下部肋骨は動きやすいので

固まることはほとんどありません。

反対に中部から上部の肋骨は動きが制限されやすく

固まっている方が多い印象です。

今回はその中部から上部の肋骨を固めないように

日ごろからできる運動を紹介したいと思います。

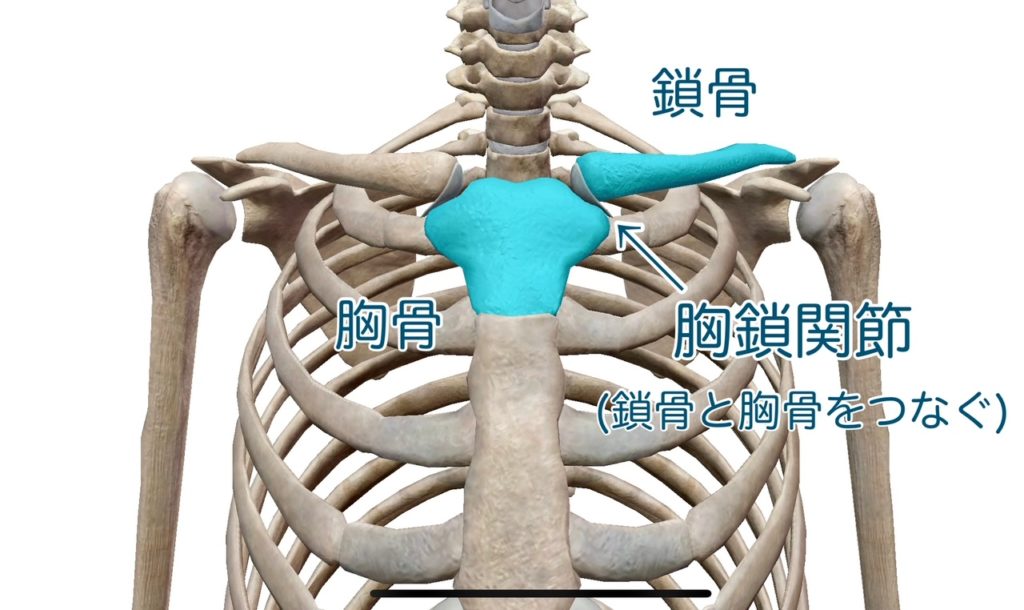

※まず胸骨と鎖骨をつなぐ

胸鎖関節の場所をイメージしてください

ここが上部肋骨を動かすための起点となります

(ちなみに腕はこの胸鎖関節からはじまります)

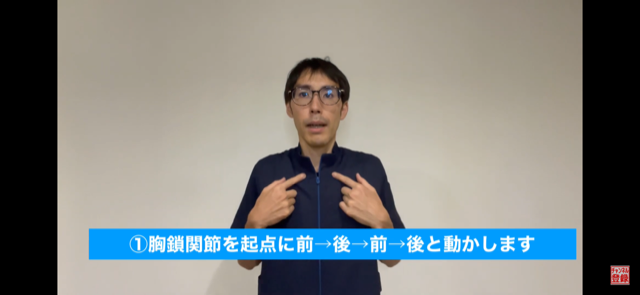

①胸鎖関節を起点にして前後に動かします

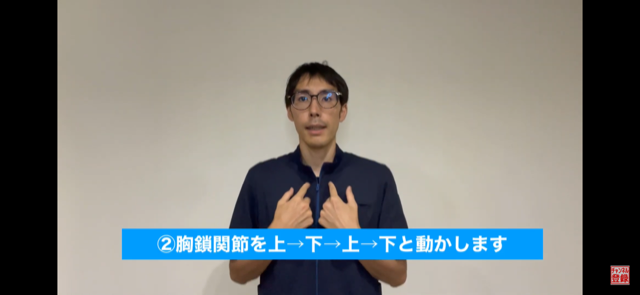

②胸鎖関節を起点にして上下に動かします

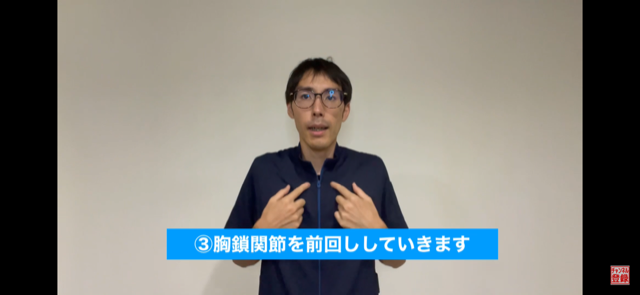

③胸鎖関節から前に回します

(動かすときに余計な力が入らないように注意します)

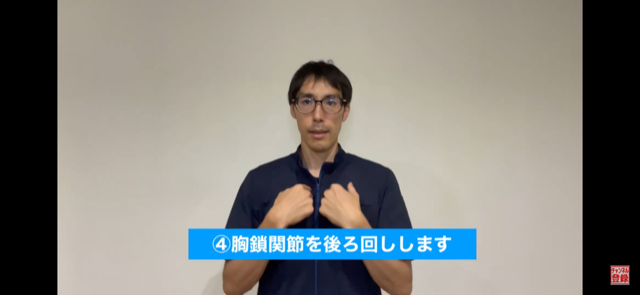

④胸鎖関節から後ろ回しもします

(結果として肩関節も一緒に回ってきます)

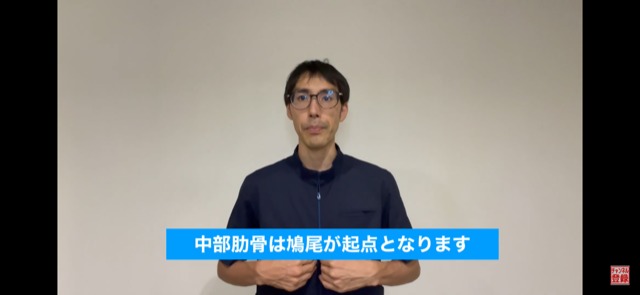

次に中部肋骨を動かしていきます。

基本的な動きは上部肋骨とほぼ変わらないのですが

中部肋骨は鳩尾を起点に動かしていきます。

①中部肋骨は前後に回すことはできないので

前後と上下がメインとなります。まずは前後運動です。

②続いて鳩尾を起点に上下に動かします。

動きは鳩尾を起点にして動かすだけで

上部肋骨とやり方は同じになります。

回旋の動きのときが少し複雑で

左と右の肋骨は違う動きになります。

まず回旋を行う前に鳩尾から上と下の2分割にわけます。

左の上部肋骨が前にいくと

右の下部肋骨は後ろへ回旋します。

反対に右の上部肋骨を前にすると

左の下部肋骨は後ろにいくようになります。

この動きを鳩尾を起点にして連動させていきます。

文章だけだとイメージがしにくい

部分もあるかと思います。

動画もありますので動かし方は

そちらをよければご覧ください。

(おまけ)背骨も一緒にイメージするとより動きが良くなる

肋骨の前後の動きは脊椎の

伸展と屈曲の動きに連動します。

お辞儀をする動きは脊椎の屈曲です。

反対に脊椎を反らせる動きは脊椎の伸展です。

これはどこを意識して動かす違いはあるものの

肋骨を前後に動かす動きと同じです。

余裕のある方は肋骨だけでなくこの脊椎も

一緒に動いているイメージをしていくと

背骨も一緒に動いて脊柱の筋肉の

伸縮もしやすくなります。